【平成の米騒動】梅雨が明けなかった夏。【1993年大冷害】

皆様こんにちは、Shin_Oh(シンオー)です。

当ブログにお越しいただき、ありがとうございます。

昨年(2024年)は日本全国で異常な猛暑が続き、その前年(2023年)の猛暑の影響もあって日本人の主食である米の需給バランスが崩壊、市場から米が消える事態となりました。その後在庫こそ回復しましたが、現在に至るまで米価は高止まりしたままです。

さて、世間では今回の米不足を大正時代に発生した「米騒動」になぞらえて「令和の米騒動」と表現しましたが、今から30年ほど前にも深刻な米不足が発生したことがあるのをご存知でしょうか。

ただ、その時の原因は今回とは真逆、記録的冷夏によるものでした。

ということで今回のテーマは、1993(平成五)年の大冷夏と、それによって発生した「平成の米騒動」と呼ばれる事件についてです。

チャプター01:明けない、梅雨。

1993(平成五)年、日本は6月3日までに全国が梅雨に入りました(梅雨のない北海道を除く)。九州南部では平年より2週間ほど、他の地域でも概ね10日前後早い梅雨入りです。

全体的に早めだったんだね。ところで、梅雨入りと梅雨明けの時期に相関関係ってあったりするの?

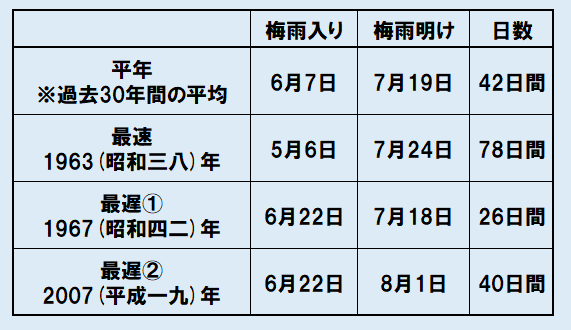

ないな。梅雨入りが早くても梅雨明けが早まったりはしない。逆もまた然りだ。参考として、関東甲信地方の梅雨入り最速及び最遅の年のデータを載せておこう。

見事にバラバラです。

最速の梅雨入りは1963(昭和三八)年の5月6日、何とGW明けすぐ。明けるのも遅めだったため、結果として梅雨が2か月半も続くことになりました。

ちなみに、梅雨明けが最も早かったのは2018(平成三〇)年。6月29日に明けてしまい、梅雨の期間が23日間しかありませんでした。この年は埼玉県熊谷市で国内最高気温記録41.1度(7月23日。現在はタイ記録)を叩き出すなど、全国的に猛暑に見舞われた一方、西日本を中心に豪雨災害が発生(平成30年7月豪雨)して大きな被害が出るなど、色々と極端な年になりました。

さて、話を1993年に戻しましょう。いったんは例年通りに梅雨明けが発表されたものの、その後も梅雨前線が日本上空に停滞。8月下旬、気象庁は沖縄を除く地域の梅雨明け宣言を取り消しました。

取り消しなんてあるの!?

なにぶん気象現象だからな。はっきり分かるわけじゃないんだ。

梅雨が明けたかどうかは気圧配置の傾向から判断することになりますが、その時に発表されるのは「速報値」。毎年9月にその年5~8月の気候を振り返り、最終的な「確定値」を発表します。なので、ニュースでは「梅雨明けしたとみられる」という表現が使われるのです。

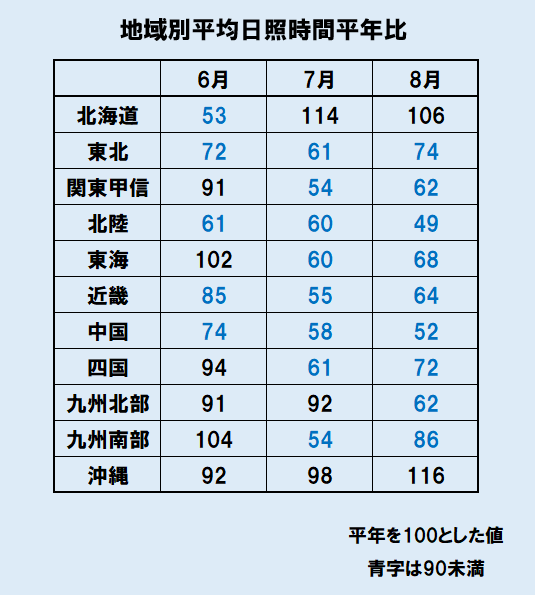

そして7、8月を通して曇りや雨が続いたことで、全国的に記録的な日照不足となりました。

当然ですが、日照不足によって気温も低くなりました。平年と比べ、だいたい1.5~3度程度低温だったようです。平均値でこれだけ違うと、体感としてはかなり涼しく感じられたでしょう。

そもそも、どうしてここまでの冷夏になったのか。一説には火山の噴火が原因だったとされています。

2年前の1991(平成三)年、フィリピンのピナトゥボ火山が20世紀の地球上で最大規模の噴火を起こしました。この時に噴出した塵やエアロゾルが上空を覆い、日光を遮った(日傘効果)ことで冷夏となった、というものです。

大規模な火山噴火は、地球上の広範囲に大きな影響をもたらすことがあります。江戸時代に発生した天明の大飢饉も、浅間山の噴火だけではなく、1783(天明三)年にアイスランドのラキ火山やグリムスヴォトン火山が巨大噴火を起こしたことが原因という説があります。

そして、この1993年にも大凶作が発生してしまいました。

チャプター02:コメがない…列島パニック!

冷夏により、米は記録的な不作となりました。この年の作況指数(1反あたりの平均収量を100とした値)は、全国平均で74。やませが吹いた東北地方の太平洋側ではより深刻で、青森県で28、岩手県で30、宮城県で37にまで落ち込んでしまいました。

当時東北地方で広く栽培されていたのが、冷害に弱いササニシキという品種だったことも原因の1つでした。

仮にここまでの冷夏・凶作が江戸時代に発生していたら、天明・天保に匹敵するような大飢饉となったことは想像に難くありません。

この年の収穫量は783万トン。前年1992(平成四)年を274万トン下回りました。それに対して需要量は971万トン。政府の管理する持越し米23万トンを足したとしても、全く足りない状況でした。

こうなると海外からの輸入に頼るほかありません。政府はアメリカ、中国、タイなどから259万トンの米を緊急輸入することを決定。

それまで、日本は国内農業保護のため米の輸入を一切禁止する方針を採ってきましたが、それを曲げざるを得ませんでした。

まあ背に腹は代えられないよね…。でもこれで何とかなるかな?

この輸入米が新たな問題を引き起こしたんだ。

この時輸入された米の多くは、いわゆるタイ米と呼ばれるインディカ米。日本で生産されているジャポニカ米とは根本的に違う品種でした。

日本米と比べ、タイ米は粘り気が少なくパサパサしており、香りも独特。炊飯器で炊いて白米として食べる日本式の食べ方とは相性の悪い品種でした。

確かに茶碗に盛ったら何か見た目が悪そう…。

元々タイ米は加工用原料という想定で輸入していましたが、結局食用としても流通させることになります。日本の食生活に合わないタイ米は消費者には大不評で、売れ行きは芳しくありませんでした。テレビでタイ米に合うメニューを紹介するなどの宣伝も行われたが、焼け石に水。

最終的には100万トンのタイ米在庫が残ってしまい、廃棄されたり家畜の飼料に回されたりする結果となりました。

タイでは備蓄在庫を一掃して日本の輸入要請に応えたことにより、米値の高騰が発生するなど、米の一大消費地・日本での騒動は国際的な米相場の混乱を招いてしまいました。そうしてかき集めたにも関わらず多くの廃棄が発生したことに対して、日本への非難の声も上がりました。

結局需要は日本米に集中し、買占めなどによって品不足に拍車がかかりました。挙句の果てには、仕入れたヤミ米を売りさばく電機屋(注)まで現れる始末でした。

コロナ禍当初のマスク不足を思い出すね。あの時も飲食店がマスク売ったりしてたし。

オイルショック時のトイレットペーパー騒動といい、おんなじような事が起きるものだな。

最終的に翌1994(平成六)年の猛暑によって米の生産量は回復、事態は収束に向かった。この一連の混乱を教訓として、政府は1995(平成七)年に食糧法を制定、100万トンを基準とする政府備蓄米制度を整備しました。

米騒動

1918(大正七)年、米価の高騰が原因となって発生した全国的民衆暴動。

第一次世界大戦による折からの物価高騰に加え、シベリア出兵を見越した買い占めや売り惜しみによって米価が暴騰(戦前の4倍以上)。18年7月、富山県魚津の主婦らによる暴動をきっかけにして、騒乱は全国に拡大した。政府は軍隊を動員して鎮圧したが世論の反発を招き、時の寺内正毅内閣は退陣に追い込まれた。

旺文社『日本史辞典』より

(注)自社の宣伝を兼ねて仕入れ値の半額で売っていたようなので、転売屋よりはまだマシですね…。

おわりに

以上が騒動の経過です。

米が食べられない、というのは歴史の中だけの話ではありません。ついぞ30年前の平成の時代でも、そして令和の今でも、現実に起こりうる話なのです。

「米一粒でも無駄にするな」などという言葉は少々古臭く感じるかもしれませんが、決して馬鹿にはできません。生産者や流通者への感謝の気持ちを忘れないようにしたいものですね。

今回の解説は以上だ!

ありがとうございました!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

- 近藤純正「1993年の大冷夏 80年ぶりの大凶作」(日本気象学会、1994年)

- 北村修「1993(平成5)年夏の日本の異常天候」(『農業気象』49号、1993年)

- 気象庁HP URL:https://www.jma.go.jp/jma/index.html

- 農林水産省HP URL:https://www.maff.go.jp/index.html

編集後記:私が生まれる前の話ですが、母の実家が農家のため、我が家ではこの時米が食べられなくなることはなかったそうです。母の実家の方では、知り合いの家のお姑さんが「タイ米なんか食べたくない」と駄々をこねたため、米を融通してあげたそうな。