【三好長慶の生涯・後編】「天下人」に昇りつめた男の悲劇。【戦国人物録:File02】

皆様こんにちは、Shin_Oh(シンオー)です。

当ブログにお越しいただき、ありがとうございます。

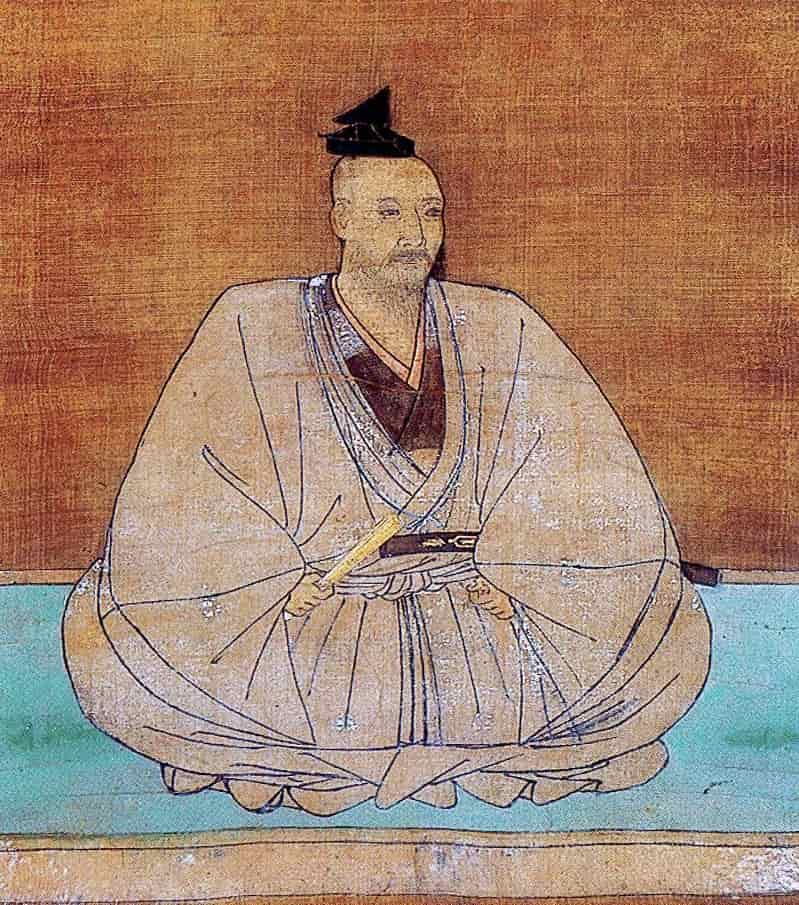

歴史上(主に戦国時代)の人物について紹介していくこのシリーズ。今回は前回に引き続き、戦国武将・三好長慶(1522~1564)を取り上げていきます。

↓前回の記事はこちら↓

前回は父親の死を乗り越えて華麗な下剋上を決め、将軍・足利義輝を京都から追放したところまでだったね。

ああ、鮮やかな手腕だったな…。

…なんか先生、いまいち元気がなくない?

苦労しながらも勝利を重ねていった長慶だが、晩年には数々の悲劇に見舞われることになるんだ…。あまり報われない終わり方になると思うから、それは覚悟してくれ。

チャプター01:新たな時代へのはしり…永禄改元!

将軍・足利義輝を近江朽木に追放したのちも三好氏は着実に勢力を拡大し、1555(天文二十四、弘治元)年頃までには義輝・晴元陣営との大きな戦もなくなりました。

そして1558年2月28日、歴史的に意義のある出来事が起こります。弘治から永禄への改元です。

改元は本来朝廷が決めるものですが、鎌倉時代以降武家が介入するようになり、この頃には朝廷と将軍との合意の上で行われるのが慣例となっていました。

しかしこの時は、近江にいる将軍・義輝を無視する形で改元がなされました。義輝には改元の通告すら行われませんでした。それまでも将軍が京都にいないタイミングで改元が行われたことはありましたが、その時も朝廷と将軍が連絡を取り合った上で行っていたので、これは極めて異例の事態といえます。

何で今回は将軍を無視したの?

この時の義輝が朝廷から信用されていなかったからだ。

義輝と朝廷とはいまいち疎遠だったともいわれています。当時近江にいたという事情もありますが、前回の天文から弘治への改元の際にも、義輝はそれにかかる費用を負担しませんでした。そもそも武家の長たる将軍が京都を何年も空けているという状況も影響しているでしょう。後に永禄の変で義輝が暗殺された時も、朝廷や公家の反応は冷たいものでした。

また、織田信長が足利義昭に送り付けた17条の意見書の中でも、『義輝様は宮中への参内を怠っていたため、神の加護なく不幸な最期を遂げた』というくだりがあります。

代わりに朝廷が頼りにしたのが三好長慶でした。この時、朝廷と長慶との間で改元についての相談が行われたことが分かっています。そして幕府が金を出さなかったにもかかわらず、改元に伴う式典は滞りなく行われました。長慶が費用を負担したと考えるのが自然でしょう。

この頃の朝廷は困窮しており、時の帝・正親町天皇の即位礼さえ資金不足でしばらくできないような状態でした。

三好氏との合意によって改元したということは、朝廷が長慶をこの時点での武家の代表として認めたこととほぼ同義になります。義輝は当然激怒し、抗議の意を込めて「弘治」の元号を使い続けました。そして改元直後の3月、実に5年ぶりに挙兵しました。山城や丹波など、畿内近国で再び戦が始まりました。

しかし半年後、両者は和睦の方向に舵を切り始めます。

まず義輝側は、そもそも兵数で劣勢なので長期戦は不利だという事情がありました。

一方の長慶も、これまで友好的だった畠山氏や毛利氏との関係が悪化し、義輝との戦のみに注力できなくなりつつありました。そもそも、将軍ではなく三好氏主導での改元という変革は、未だ従来の権威を重要視する諸勢力にとっては受け入れがたいものだったのです。

こうして11月に和睦が成立し、翌月義輝は5年ぶりに京都へ帰還しました。

その後の細川晴元

京都追放後も近江、丹波、若狭と転戦を続け、1558年の戦でも義輝と連携して三好軍と戦ったが、長慶と義輝が和睦したため立場を失う。1561(永禄四)年に長慶と和睦、出家して摂津普門寺に入り、2年後の1563(永禄六)年、50歳で没した。

チャプター02:義輝との駆け引き…幕府権力への挑戦!

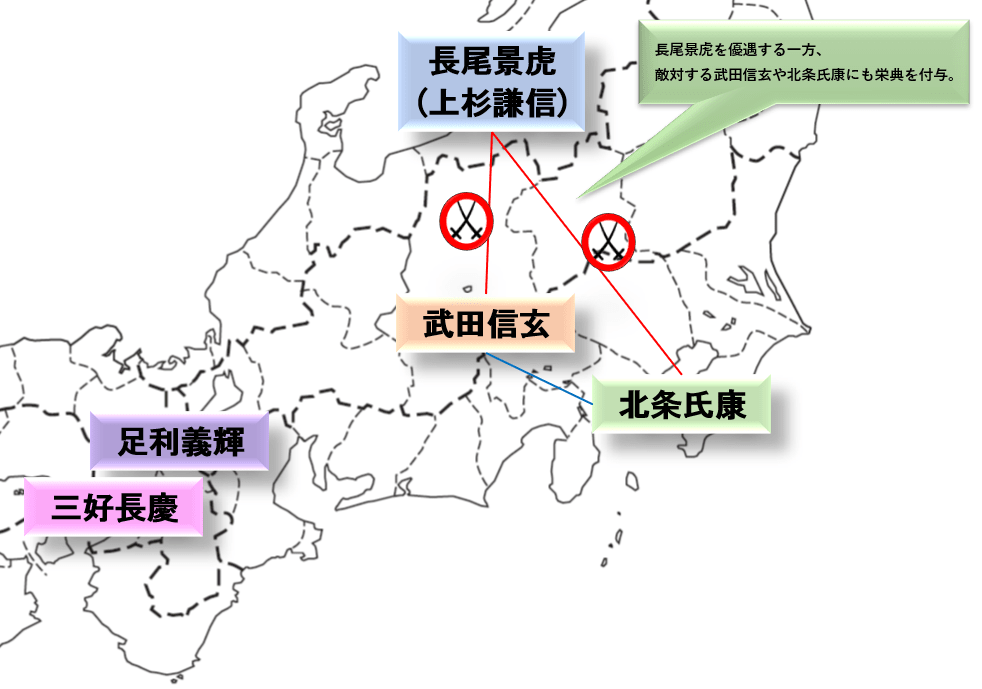

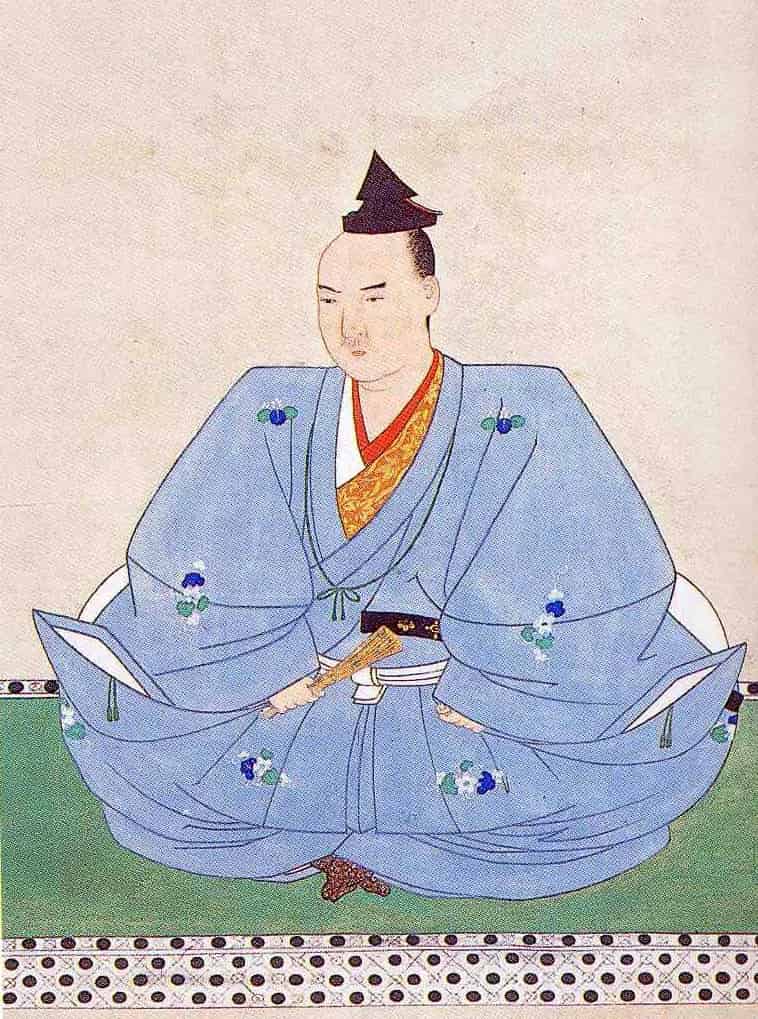

1559(永禄二)年、京都へ戻った足利義輝は各地の大名に上洛を求めました。それに応じ、尾張の織田信長、美濃の斎藤高政(義龍)、越後の長尾景虎(上杉謙信)が謁見のために続々と上洛しました。

義輝、武士の間では人望があるのかな?

景虎は本気で慕っていた節もあるようだが、3人とも幕府の権威を当てにしているのが本音だ。

- 織田氏(弾正忠家)…尾張守護・斯波氏の守護代・織田氏(大和守家)の家臣

- 斎藤氏…美濃守護・土岐氏の守護代(を、高政の父・道三が乗っ取った)

- 長尾氏…越後守護・上杉氏の守護代

いずれも下剋上で国主の座を奪い取った大名です。幕府にいち早く認めてもらうことで、自らの権利を保障してもらおうという思惑がありました。

上でも触れた通り、戦国時代は既存の権威が悉く否定されたようなイメージを持たれがちですが、朝廷や幕府の権威は依然として重要視されていたのが実像です。

謙信はともかく、信長が幕府の権威を重要視してたというのはビックリだね!

近年、信長は従来考えられていたよりもよりもずいぶん保守的な人物だったという評価がなされつつある。戦国の革命児・信長というイメージも、そろそろ修正が必要なのかもしれないな。

新興大名たちに支持されていることに自信を深めた義輝は、彼らを組み込む形での幕府秩序の再編に着手します。

例えば、足利一門・斯波氏の末裔である大崎氏ではなく伊達晴宗を奥州探題職に任命したり、これまた足利一門の渋川氏に代わって大友宗麟を九州探題職に任命したり、といった具合です。

時代に合わせた改革、と言えば聞こえはいいように思いますが事はそう単純ではありません。

彼らを認めるということは、実力で家柄の差は克服可能であると幕府が認めるということになります。これは幕府秩序を揺るがしかねない諸刃の剣です。

また、義輝の外交政策は地域事情への配慮を欠く面がありました。

何かチグハグな気が…。

諸大名の支持を取り付けようと積極的に動いてはいるが、必ずしも順調ではないな…。

一方義輝と和睦して表面上は彼を補佐する形に収まった三好長慶ですが、もちろんおとなしく従っていたわけではありません。先ほど説明した宗麟に大内氏家督を認めるという待遇、実は長慶の意を受けた家臣の松永久秀らが工作したものでした。毛利氏の封じ込めに義輝を利用した形です。

そしてこの1559年、長慶が幕府権力へ挑戦した象徴的な出来事が起こりました。

キーパーソンは、久秀に仕えていた大饗(おおあえ)正虎という人物。彼はかつて鎌倉幕府打倒に貢献し、

後醍醐天皇に忠義を尽くした楠木正成の末裔を自称していました。

…末裔って本当?

備前出身らしいし、今一つ疑わしいな…。

この正虎は、先祖の楠木姓を再び名乗りたいという願いを持っていました。楠木正成は後醍醐天皇を推戴する南朝の家臣だったわけですから、北朝の流れをくむ当時の朝廷からすれば朝敵にあたります。そのままでは楠木姓を名乗ることは難しい。

そこで久秀は正成の赦免を正親町天皇に願い出て、天皇もそれを容れたばかりか、正虎にかつて正成が任官した河内守に就くことも認めたのです。

極論、正虎が本当に末裔どうかなど関係ありません。かつて足利尊氏を将軍に任命した北朝が南朝の家臣の復権を認めたという事実が重要になるわけです。これは北朝を守護する室町幕府という正当性が失われかねない決定でした。

さて、水面下で駆け引きを繰り広げる義輝・長慶の両者ですが、そうは言っても表面上は取り繕わなければいけません。1559年以降、幕府は三好氏に次々と栄典を付与しました。

- 長慶の嫡男に源氏の「義」の字を与え、「義長(後に義興)」と名乗らせる

- 長慶と義興を幕府の役職である相伴衆(しょうばんしゅう)に、松永久秀を御供衆(おともしゅう)に任じる

- 上記3名に桐紋の使用を許可

ここで注目したいのが、彼らが家柄を無視した昇進をしていることです。

本来は上位の役職や官位に就く場合、それにふさわしい家柄を名乗るのが一般的。例えば、長尾景虎は関東管領に就任するため、上杉の名跡を継ぎました。徳川家康も征夷大将軍になるため、源氏の名門である新田氏の末裔を名乗っています。

彼らはそのようにはせず、三好姓や松永姓のまま昇進を重ねました。この点も、長慶の政治体制が画期的とされる要員の1つとされています。もちろん、既存の権威を重んじる公家や諸大名の反発は大きいものでした。

義輝がこうした三好一門の栄達を快く思っていたとは考え難いですが、曲がりなりにも幕府を支える彼らをそれなりに処遇しなければいけなかったのでしょう。この年の3月にはこれらの栄典付与の返礼のため、義興が義輝を屋敷に招き、盛大な御成(接待)を行いました。

この頃には長慶は家督を義興に譲り、幕府との関係構築も彼や久秀に任せていました。義輝と遺恨のある自分が表に立たないことで、無用な軋轢を生まないように配慮したと考えられます。

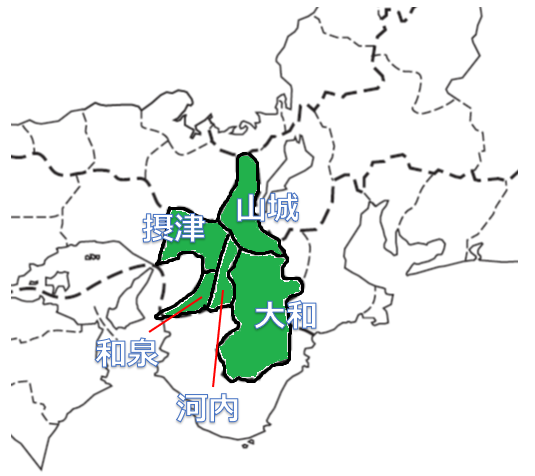

こうして全盛期を迎えた三好氏の勢力圏は、摂津を中心に、山城、和泉、阿波、讃岐、淡路など、最大13か国に及びました。

すごい!もう天下が取れそうな勢いだね。

というより、既に取っている。

現在では天下=日本全国という意味で用いられますが、昔は必ずしもそうではありませんでした。この当時の「天下」は、畿内5か国(山城、大和、摂津、河内、和泉)を指すのが一般的だったとされています。その大部分を領するこの時の三好長慶は、まさに「天下人」だったわけです。

長慶がどれだけ力を持っていたのか、よく分かったよ。でもこの後信長が上洛した時、三好って全然抵抗できずに京都から追われちゃってたよね?これだけの大勢力がそう簡単に負けないと思うんだけど…。

三好氏、そして長慶の全盛期はここまでだ。これ以降、彼の行く手には大きな影が落ちていくことになる…。

チャプター03:「天下人」の黄昏

三好氏の運命が暗転し始めたのは1561(永禄四)年。この年、彼の三弟・十河一存(そごうかずまさ)が病によって急死しました。享年は30歳余りとされています。彼は三好政長を破った江口の戦いで活躍するなど、「鬼十河」の異名をとった猛将でした。

翌1562(永禄五)年3月、畠山氏が六角承禎と連携して攻勢に出ました。長慶の長弟・三好実休(じっきゅう)は和泉久米田でこれを迎え撃ちますが大敗、実休はあえなく討死しました。三好勢はこの敗北に動揺し、一時は六角勢に京都を明け渡すなど窮地に立たされましたが、5月に河内教興寺の戦いで三好義興を大将とする三好軍が畠山軍に大勝し、何とか体勢の立て直しに成功しました。

しかし1563(永禄六)年、今度はその義興が病に倒れます。京都周辺の寺社総出で祈祷を行ったが甲斐なく、8月25日(旧暦)、22歳の若さで亡くなりました。義興は若年ながら将軍・足利義輝とのパイプ役を担い、先の教興寺の戦いで勝利を収めるなど文武に秀でた武将でした。三好氏にとってはこれ以上にない痛手と言えます。

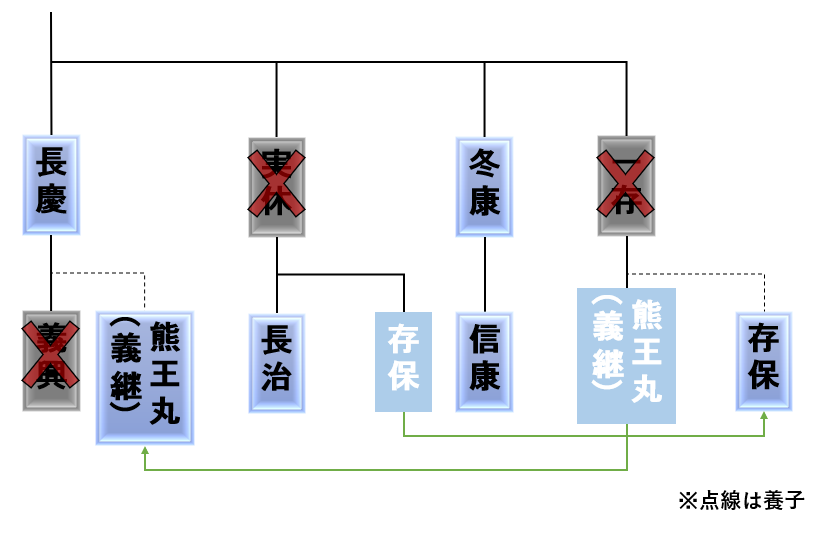

そして、長慶には他に男子がいませんでした。嫡男として一門のうち誰かを養子に迎える必要があるわけですが、白羽の矢が立ったのは、十河一存の子・熊王丸。彼は三好宗家の家督を継承し、後に義継と名乗りました。

何で一存の息子を?これなら存保辺りを養子にすれば良くない?十河家にも養子を入れなきゃいけなくなるし。

義継の母親は、名門・九条家の娘だったんだ。九条家と関白の座を争うライバルの近衛家は、代々足利将軍家と関わりが深い。そうした事情が、この歪な家督継承の舞台裏だ。

長慶はこの頃から病がちになっていたとされています。鬱病を患っていたとする研究者もいるようです。これだけ短期間に相次いで身内が亡くなれば、心身に堪えるのは当然でしょう。

そして彼はとうとう自らの手で兄弟を手にかけることになります。1564(永禄七)年、長慶は次弟・安宅冬康を居城の飯盛山城に呼び出し、謀反を企てたとして自害させました。

…僕、知ってるんだよ?皆を死に追いやった真犯人を…!

答えは何となく予想つくが…誰なんだ?

ズバリ、松永久秀だ!一存を落馬に見せかけて暗殺し、義興には毒を盛り、弱った長慶に冬康が謀反を企てていると讒言して信じ込ませた!

…確かに通説では、久秀が下剋上のために有力な三好一門を葬ったと言われているな。しかしこれらの話には、いずれも史料的な裏付けが一切ないんだ。

近年の研究で、久秀は主君に背くような真似はしていない、あくまで三好宗家に忠実だったという全く新しい人物像が提示されています。彼については次回の記事で取り扱うので、その時に改めて説明する予定です。

↓松永久秀の記事はこちら↓

では、なぜ冬康は自害させられたのか?一応当時の公家の日記『言継卿記』には「逆心悪行が理由らしい」と書かれています。しかしそれも伝聞としての記述に過ぎず、冬康が謀反を画策していたという確かな史料もありません。

恐らくですが、彼は無実でしたし、長慶もそれを分かっていたと思います。

なぜ無実なのに殺さなければいけなかったのか?理由の1つとして考えられるのは、義継を養子に迎えるという不安定な家督継承です。自らの死後、彼の家督継承に不満を抱く一派が冬康を中心に結集しないとも限りません。そうなってしまえば、当時16歳と若い義継に対処する力はありません。

長慶は、将軍家や細川京兆家が家督争いによって崩壊していく様子を間近で見てきました。

そして自身も経験していたのです。当主に反抗的な一門が大きな脅威になることを。

そう、三好政長です。長慶の脳裏には、かつて父を死に追いやったあの男の影がちらついたのではないでしょうか。なので、冬康を無実と分かっていながら粛清するしかなかったのです。

…死んじゃったね。息子も、弟たちも、みんな…。

『殺した…殺してしもうた…。弟を殺した~!』(注)

(注)大河ドラマ『太平記』は名作です。

せ、先生?

…コホン、何でもない。

細川晴元、そして足利義輝との戦いに長い時間を費やし、息子や弟たちに先立たれた彼はもう限界だったのかもしれません。

1564年7月4日(旧暦)、天下人に昇りつめた男・三好長慶は飯盛山城で病によってその生涯を閉じました。享年43。盛者必衰という言葉すら生温い、悲運に満ちた最期でした。

おわりに

三好長慶の残した歴史的意義は決して小さいものではありません。彼が行った幕府権力克服の試みは、間違いなく後に続く時代の先駆けとなりました。

- 足利家の人間を上に置かない独立した政治支配

- 幕府を飛び越え、武家の代表として改元を主導

- 楠木氏赦免を通じての幕府権威の相対化

- 名門を継承しない、家格を無視した昇進

信長に先立つ「天下人」だったことがよく分かったよ。こんなにマイナー扱いなのが信じられないくらいだね!

ただ、完全には克服しきれなかったことも否めない。

永禄改元や家格無視の昇進は新旧含めた諸勢力の大きな反発を受け、旧来の身分秩序の枠を完全に破壊するまでには至りませんでした。結局は将軍から独立した支配を維持しきれずに和睦し、その権威を無効化する取り組みも、道半ばにして有力一門を失い頓挫する結果となりました。

長慶を評した「日本の副王」という異名も、裏を返せば、自ら武士の頂に立つことはできなかった彼の限界を表しているのかもしれません。

室町幕府滅亡による中世の終焉、そして近世の到来は、信長、秀吉、家康、彼ら三英傑の登場を待つことになります。

それじゃあ今回のまとめだ。

- 将軍・足利義輝を近江に追放した長慶は、1558年、弘治から永禄への改元を主導した。これは、朝廷がこの時の長慶を武家の代表と認めたことに等しかった。

- 1559年、長慶と和睦した義輝は京都に帰還。新興大名を組み込む形での幕府秩序の再編に着手した。一方の三好側も、南朝の臣・楠木氏の赦免を取り付けるなど、幕府の権力相対化を目論む。

- 義輝と長慶は表面上は友好関係を保ち、長慶父子や松永久秀に次々と栄典が付与された。それは名門の名跡を継ぐこともない家柄を無視した昇進で、当時としては異例のことだった。

- 当時の「天下」は、畿内5か国を指すのが一般的だった。そのほぼ全域を支配下に収めたこの時の長慶は、「天下人」と呼べる。

- 1561年以降、十河一存・三好実休と弟に相次いで先立たれる。嫡男・義興も病死し、甥の義継を養子に迎えることを余儀なくされる。1564年には家督争いを未然に防ぐため、二弟の安宅冬泰を自ら粛清した。

- 1564年7月4日、河内飯盛山城で病死。享年43歳。

今回はここまで!次回は長慶を語るうえで避けては通れない、あの男について扱う予定だ。

ありがとうございました!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

- 長江正一『三好長慶』(吉川弘文館、1968年)

- 今谷明・天野忠幸監修『三好長慶』(宮帯出版社、2013年)

- 天野忠幸著『三好長慶』(ミネルヴァ書房、2014年)