【三好長慶の生涯・前編】半沢○樹顔負けの復讐劇!【戦国人物録:File01】

皆様こんにちは、Shin_Oh(シンオー)です。

当ブログにお越しいただき、ありがとうございます。

歴史上(主に戦国時代)の人物について紹介していくこのシリーズ。第1回で取り上げるのは、戦国武将・三好長慶(1522~1564)です。

…名前を聞いても、「誰?」となる人が多いかもしれません。

確かに、いわゆる三英傑(信長・秀吉・家康)や武田信玄、上杉謙信、毛利元就といった他の有力武将に比べて、三好長慶の知名度は高いとは言えません。

少し知っている、という人でも「松永久秀の操り人形にされた人でしょ?」くらいのイメージかもしれません。

2020年の大河ドラマ『麒麟がくる』にも登場してたけど、結局よく分かんなかったなぁ…。力を持ってたのはなんとなく分かったけど、あんまり出番がないまますぐ死んじゃったし。

あれでもこれまでの作品に比べると出番はあった方だと思うがな…。『麒麟がくる』は最近の研究成果を盛り込んだ意欲作だと思うが、その辺りが少し説明不足だったかもしれん。最も、踏み込んで説明しすぎても話がこんがらがって視聴者が置いてきぼりになる可能性もあるから、匙加減は難しい。

申し上げておきます。

この人物、今「アツい」です。

近年、彼や松永久秀に関する研究が進み、その業績に関する再評価が急速に行われています。その結果、織田信長に先立つ「天下人」だったと言われるようになりつつあるのです!

NHKなどの歴史番組で取り上げられる機会も増えてきたように思います。

それでは、そんな三好長慶の生涯について見ていくこととしましょう。

チャプター01:父・元長、討たれる!少年・千熊丸の運命は?

三好氏は鎌倉時代、信濃守護小笠原氏の一族が阿波国に土着したのが始まりとされています。室町時代後期には、国人領主の1人として阿波守護の細川氏(分家)に仕えていました。

応仁の乱後しばらくすると、室町幕府ナンバー2ポストである管領職は、細川氏の嫡流(京兆家)によって独占されるようになります。その中でも細川政元(12代当主)は明応の政変で将軍を挿げ替えるなど、圧倒的な権力を誇っていました。そんな政元ですが、後継者問題に巻き込まれる形で1507(永正四)年に暗殺されてしまいます(永正の錯乱)。

彼には実子がいなかった。というか、生涯独身だった。

この時代で珍しいね。

修験道にハマってたらしい。

ああ、宗教上の理由か…。

突如として空いた権力の座。残されたのは澄之・澄元・高国という3人の養子。

さあ、20年以上にわたる泥沼の権力闘争の始まりです(両細川の乱)。

この戦いの中で、長慶の父・三好元長は主君・細川晴元(澄元の子)を支えて活躍。一時は京都を制した高国との戦に勝利し、晴元を勝利に導きました。

これで家中での地位も安泰、とはなりません。出る杭は打たれるのが世の常。力を持ち過ぎた元長は、当の晴元にも警戒されるようになります。1532(享禄五)年に両者は決裂、最終的には晴元の要請を受けた一向一揆の大軍が堺を襲い、元長は妻と長慶(当時は元服前で、千熊丸)を阿波へ逃がした後、自害して果てました。長慶、当時11歳。

11歳で父親を失うって、辛いね…。

そして、時代は彼が故郷で静かに父を偲ぶことすら許しませんでした。目的を果たしたはずの一向一揆は解散することなく暴走して戦を繰り返し、晴元や本願寺の門主・証如にも制御不能なものになっていきます。

翌1533(享禄六)年にようやく和睦が成立しましたが、その仲介をしたのは当時12歳の長慶でした。もちろん子供にそんな大事な交渉務まるはずがないので、名前を使っただけでしょう。父を討たれた長慶が恨みを水に流す姿勢を見せることで、晴元と一揆勢双方の顔を立てた形になるわけです。

この後長慶は三好氏当主として再び晴元に仕えることになります。この時点で晴元の敵対勢力はほぼ壊滅しているため、内心はどうあれひとまず従うしかありませんでした。

そういえば、この頃将軍は何をしていたんだろう?幕府ナンバー2の家が揉めてるんだから、将軍が争いを鎮めなきゃダメだよね?

将軍にもうそんな力はないんだ。

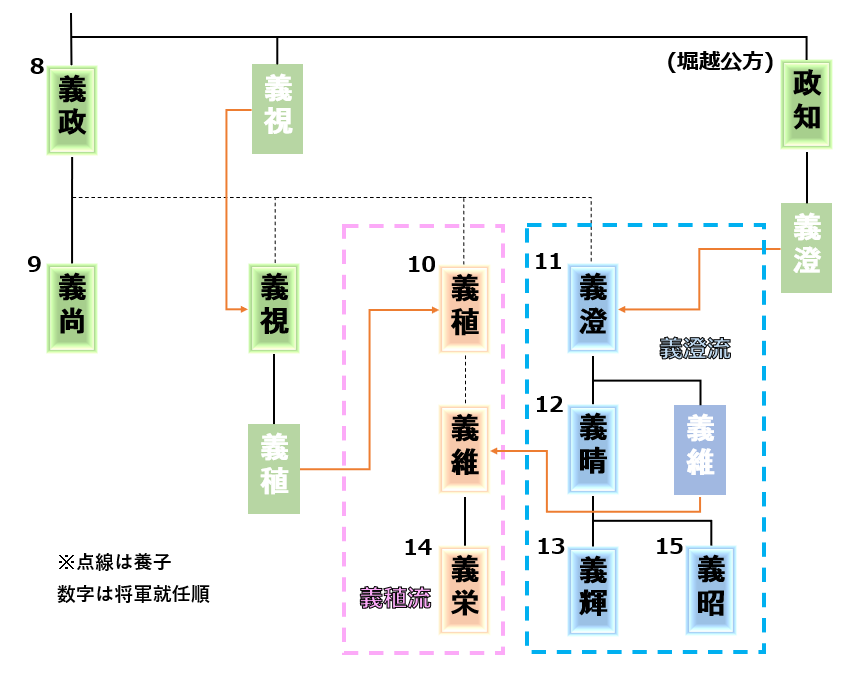

明応の政変以来、将軍家は義稙(10代将軍)流と義澄(11代将軍)流、2つの系統に分かれて対立を続けていました。そもそも元長と晴元が対立したきっかけも、晴元が義稙流から義澄流に乗り換えようとしたことだったりするのですが、今回はあくまで長慶が主役なので、詳細は割愛させてください。

チャプター02:復讐の時来たる!倍返しだ!

元服して細川晴元に従っていた三好長慶(当初は利長、範長を名乗った)でしたが、1539(天文八)年に河内国の荘園を巡って三好政長(宗三)、そして彼を支持する晴元と対立することになります。

この三好政長、当然三好一族なのですが、長慶の父・元長とは敵対していました。元長が晴元と対立した原因の一つに、彼の讒言があったともされています。元長の死後は若い長慶に代わり、三好氏の代表であるかのように晴元に重用されていた。長慶にとってはまさに父の仇です。

両者の争いは、将軍・足利義晴や近江の大名・六角定頼が仲介して収まり、長慶は摂津国越水城を与えられ、以降はこの摂津を基盤に勢力を拡大していくことになります。1542(天文十一)年には、晴元に対して反乱を起こした木沢長政討伐にも参加しています。

六角定頼(1495~1552)

近江六角氏14代当主。細川高国・晴元や足利将軍家を支援し、しばしば三好氏と争う。中央情勢に介入する一方、織田信長に先駆けて領内に楽市制を導入するなど、六角氏を全盛期に導いた。

木沢長政(1493?~1542)

畠山氏(総州家)家臣。細川晴元に接近して権力を拡大、三好政長と結託して三好元長を自害に追い込む。法華一揆と一向一揆を潰し合わせる一方、長慶の力を利用すべく晴元との間を仲介するなど、権謀術数を駆使して主家を凌駕する実力者となるが、摂津塩川氏との関係を巡って幕府と敵対。細川・三好連合軍に敗れ討ち死にした。

翌1543(天文十二)年、かつて家督争いで細川晴元に敗れた高国の後継者として一族の細川氏綱が挙兵。氏綱方は畠山氏の重臣・遊佐長教らに支援され、更には将軍義晴や当初晴元方だった六角定頼すら味方につけてしまいます。晴元はこれに対して有効な手を打てず、ついに1546(天文十五)年には京都を奪われる失態を犯してしまいました。

窮地の晴元方を救ったのが、長慶やその弟である三好実休、安宅冬康らの率いる三好軍でした。1547(天文十六)年7月、摂津舎利寺の戦いで氏綱・遊佐連合軍を撃破して京都を奪還。観念した氏綱方は和睦に応じるしかありませんでした。

細川氏綱(1513~1563)

細川典厩家出身で、高国の養子となる。遊佐長教や三好長慶に支援されて細川晴元を京都より追い、実質的な管領となる。従来全く実権を持たない長慶の傀儡とされてきたが、氏綱の奉行人が独自の文書を発給しているなど、近年ではある程度独自の権限を持っていたという評価もある。

遊佐長教(?~1551)

畠山氏(尾州家)家臣。河内国守護代として家中の実権を掌握し、天文3(1534)年に主君・畠山稙長を追放して弟の長経を擁立するなど、情勢に合わせて次々と主君をすげ替える。三好長慶に娘を嫁がせて手を結び、共に細川氏綱を支援して晴元を破るが、足利義輝の放った刺客に暗殺された。

いまいち頼りない主君を支えて活躍する長慶の姿、何だか父親と重なるね。

だがこの一連の戦は、彼の心中に確実な変化をもたらしていたようだ。

晴元は結局、三好軍の助けがなければ何もできませんでした。この頃長慶は、諱をこれまで名乗っていた「範長」から「長慶」に改めます。三好の通字「長」を上に持ってくることで、細川氏から自立するという決意表明だったのかもしれません。

復讐のチャンスはすぐに訪れます。

和睦が成った後の1548(天文十七)年5月、細川晴元は摂津の国人・池田信正を細川氏綱に味方したとして自害させました。これに長慶はすぐ反応し、池田氏の家財や知行を横領しているとして、三好政長を成敗するよう晴元へ訴え出て挙兵しました。父の敵討ち=主君・晴元への下剋上ではなく、政長から国人を守るという大義名分に上手くすり替えたわけです。

結局晴元はこの訴えを黙殺、そればかりか政長へ援軍を送るという態度に出ます。長慶と晴元の決裂は決定的なものとなりました。

長慶はかつて争った遊佐長教の娘を正室に迎え、細川氏綱を担ぎます。国人保護の大義名分を掲げる長慶の策は功を奏し、畿内近国の多くの国人が味方に駆け付けました。

1549(天文十八)年6月24日、長慶は弟・十河一存の軍と共に摂津江口城の政長軍を急襲してこれを壊滅させ、政長を討ち取りました。政長軍敗北の知らせを受けた晴元は戦意を喪失。将軍父子を連れて京都を脱し、近江へ逃れました。これを受けて7月9日、長慶は氏綱を伴って入京、実質的に細川氏の支配を崩壊させ、自身の政治権力を打ち立てました。

長慶28歳。父・元長の死から17年の歳月が過ぎていました。

勝ったッ!第3部完!

まだ終わりじゃないぞ!むしろこれが新たな戦いの始まりになるんだ…。

チャプター03:将軍・足利義輝との死闘!

京都で政治の実権を握った長慶に対し、徹底的に抵抗する男がいました。そう、室町幕府第13代将軍・足利義輝です。

1550(天文十九)年、義輝は京都を追われた細川晴元や六角定頼と共同で京都奪還を目指して進出するが、三好軍に撃退されてしまいます。しかし義輝はめげず、翌年には刺客を送り込んで長慶の暗殺を試みましたが、手傷を負わせただけで未遂に終わっています。

あれ?『麒麟がくる』では、晴元が暗殺しようとしてなかったっけ?

史料では確認されていないな。まあ、義輝を悪者にしたくなかったんだろう。

1552(天文二十一)年、対三好主戦派だった六角定頼が亡くなり、跡を継いだ義賢(承禎)が方針を転換して調停役となり三好・足利の和睦が成立、義輝もいったん京都に戻りました。多くの幕臣もこの和睦を支持していたようです。

しかし翌年3月、義輝が一部の強硬派の意見に乗って京都近郊の霊山城で晴元と連携して挙兵、和睦はあっさり破綻しました。結局8月には霊山城が落城し、義輝は近江朽木に落ちのびました。長慶が義輝についていく者の所領を没収すると脅したため、彼と共に朽木に向かったのはほんのわずかだったとのことです。

何か将軍、あんまり周りが見えてないような…?

長慶憎しの感情が先走り過ぎている気がするな。結果多くの家臣に見放されてしまった。

将軍を追放した長慶でしたが、自身は京都にとどまらず摂津の芥川山城に入城し、越水城から本拠地を移しました。長慶のもとに権利の安堵や訴訟を求める際には、京都ではなくここに来なければいけないわけです。そうすることで自身の権威を示すとともに、公家や寺社など京都の権門から独立した政治運営を行っていくという狙いがありました。

そして、義輝に代わって足利一族の別の者を将軍に据えようともしませんでした。当初は擁立する計画もあったようですが、話がまとまらなかったとされています。ともあれ、将軍家を上に立てない政治体制は、当時としては極めて異例のことでした。

ここから、長慶は室町幕府の権威を克服する挑戦をしていくことになります。

まとめ

今回のまとめだ。

- 長慶の父・三好元長は、主君・細川晴元を支え、細川氏の家督争いを勝利に導いたが、後に晴元と対立。1532年、当時11歳の長慶を残し、自害に追い込まれてしまう。

- 長慶は晴元の家臣として力をつけ、1549年、父の仇・三好政長を討ち、晴元を京都から追放。京都の実権を握った。

- 将軍・足利義輝は長慶に対して徹底抗戦。1度は和睦するも1553年に再び挙兵、敗れて近江朽木へ落ち延びた。

- 長慶は京都に入らず、摂津・芥川山城を本拠と定め、京都権門から独立した政治運営を目指した。そして将軍を上に立てない、当時としては異例の政治体制を築こうとした。

よし、今回の講義はここまで!次回は長慶の後半生を見ていくぞ。

ありがとうございました!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

- 長江正一『三好長慶』(吉川弘文館、1968年)

- 今谷明・天野忠幸監修『三好長慶』(宮帯出版社、2013年)

- 天野忠幸著『三好長慶』(ミネルヴァ書房、2014年)

後編の記事はこちら↓