【永禄の変】将軍・足利義輝、討たれる!【戦国事件録:File01】

皆様こんにちは、Shin_Oh(シンオー)です。

当ブログにお越しいただき、ありがとうございます。

戦国時代の事件・できごとについて紹介していくこのシリーズ。第1回となる今回のテーマは、1565(永禄八)年5月に発生した、永禄の変です。

武家の棟梁たる時の室町幕府征夷大将軍・足利義輝が、白昼堂々御所を襲撃され暗殺された、まさに天下を揺るがす大事件です。

一般的には松永久秀が犯人だったとされることが多いですが、彼が実行犯だったというのは後世の創作で、実際はその場にいなかったようです。

↓該当記事はこちら↓

義輝はなぜ殺されなければならなかったのか…。複数の説が存在していて、現在でも決着を見ていません。今回はこの永禄の変について、事件の経過と動機の諸説について解説していきます。

チャプター01:事件に至るまで

1559(永禄二)年、近江朽木に逃れていた将軍・足利義輝は、京都を支配していた三好長慶と和睦。約5年ぶりに京都へ帰還しました。義輝は早速、尾張の織田信長、美濃の斎藤高政(義龍)、越後の長尾景虎(上杉謙信)と相次いで謁見、諸国の大名間の調停を積極的に行うなど、幕府権力の復活を試みました。

一方の長慶は、自らの嫡男である三好義興と重臣の松永久秀を幕臣として義輝の側に付け、政所執事の伊勢貞孝と結んで度々幕府の採決に介入。政治の主導権を握ろうとしました。

義輝の京都帰還によってひとまず収まったかに見えた天下の情勢だったが、実際は幕府・三好間の静かな緊張をはらむものだったのです。

しかし盤石と思われた三好氏の政治体制に陰りが見え始めます。

1561(永禄四)年以降、長慶の弟である十河一存及び三好実休、嫡男の義興と有力一門が次々と死没。政所支配のキーパーソンだった伊勢貞孝も、長慶や義輝と対立した末に討死しました。1564(永禄七)年には長慶の残った弟である安宅冬康までも自害に追い込まれ、その直後に大黒柱の長慶自身も病でこの世を去ります。

三好氏の家督は、長慶の養子となっていた甥の三好義継。大国・三好を背負って立つことになったのは、まだ若干16歳の若武者でした。

巨星・三好長慶の死によって、畿内に大きな動乱の影が忍び寄っていた…。

…かっこつけすぎでは?

↓三好長慶の生涯についてはこちら↓

チャプター02:事件の概要

事件の舞台となった二条御所(武衛陣の御構え)跡(京都府京都市)。現在は平安女学院中学校の敷地。

1565(永禄八)年5月18日、三好氏当主・三好義継は清水寺参詣を名目として、重臣の松永久通や三好長逸らを伴い、約1万の軍勢を率いて上洛。都の各所に布陣しました。

この時の様子について、公卿が三好勢の陣中見舞いに訪れるなど、そこまで緊迫した雰囲気はなかったとする一方、義輝が難を逃れようと脱出を試みていたという史料も存在します。

実際、義輝がこの年に新たな御所として造営した「武衛陣の御構え」は、堀などを備えた要塞として整備されていたらしく、彼が有事を想定した準備を行っていたのは確かなようです。

そして翌5月19日午前、三好勢はついに御所への攻撃を開始しました。

急度令申候、仍去十九日巳刻三好孫六郎、松永右衛門佐、公方様へ取懸申候処、奉公衆数刻戦申候、然共人々無之□時節候間、被御腹切候、同時ニ慶寿院殿・鹿苑院殿御生害候、其外奉公衆六十余打死候、前代未聞絶言語迄候、此儀去年冬志野原堺津へ罷上、阿州公方御入洛調段、御時刻候哉、上下共曽以無風聞候間、不慮出来候、(後略)

大意

早急に申し上げます。去る19日午前10時ごろ、三好孫六郎(義継)、松永右衛門佐(久通)が御所へ攻めかかり、奉公衆が数刻の間戦いましたが、人数も少なかったので、上様は切腹なされ、同時に慶寿院殿(義輝母)、鹿苑院殿(周暠。義輝弟)も殺害されました。そのほか奉公衆も60人余りが討死しました。前代未聞のことで言葉もありません。去年の冬篠原(長房。阿波三好家家老)が堺へやって来て、阿州公方(足利義栄)上洛の支度を整えており、その時が来たということでしょうか。みな全くそのようなことを聞いていなかったので、不慮の出来事でした。(後略)

梅仙軒霊超書状写

これは義輝の側近だった梅仙軒霊超という人物が、伊予の大名・河野通宣に宛てた、義輝殺害を伝える書状です。

クーデターの発生により、都は大混乱…とはなりませんでした。事件2日後の21日には長逸が御所へ参内、

正親町天皇より酒を下賜されました。翌22日には残った幕府の奉公衆や奉行衆も義継や久通の元へ挨拶に赴き、事態は沈静化に向かったのです。

…将軍暗殺っていう非常事態なのに、みんな随分あっさりしてない?

この頃の朝廷には武力がないから、京都を支配する勢力に表立って敵対することはしないんだ。そもそも、義輝は朝廷と疎遠だったという見方もある。幕臣たちについても、三好勢へ対抗する力がないから、ひとまず頭を下げるしかなかったんだろうな。

なんか義輝が見捨てられたみたいで悲しいね…。

彼は幕府再興に力を尽くしていたが、道半ばだったからな…。結局幕府の権力基盤が未だ脆弱なものだったことが白日の下に晒される結果となってしまった。

さて、史料の記述にある通り、霊超は今回の事件を足利義栄(よしひで)擁立のためのものと疑っていたようです。公卿・山科言継の日記『言継卿記』にも同様のことが書かれているので、世間では三好氏が義栄を次の将軍に据えようとしているという見方が多かったと考えられます。

しかし、彼はなかなか将軍になることが出来ませんでした。三好氏を支える重鎮である松永久秀・久通父子と三好三人衆との間で対立が勃発したためです。

ことの始まりはこの年の7月28日。久秀が保護下に置いていた義輝の弟・一乗院覚慶(後の足利義昭)(注)が、細川藤孝ら一部の幕臣の支援により奈良を脱出しました。

(注)覚慶は1566(永禄九)年に還俗して「義秋」、1568(永禄十一)年に「義昭」と改名しますが、ここでは便宜上「義昭」で統一します。

久秀が義昭を保護してたの!?どうして?

その辺りは後半で触れるから、ひとまず置いておこう。

義昭は亡き義輝の実弟ですから、次期将軍としての正当性は申し分ありません。周辺諸国にとっては戦の大義名分として担ぎだすのにうってつけの人物で、三好氏にとっては危険極まりない存在です。そんな義昭をみすみす逃がしてしまったのは、久秀にとって大きな失策でした。

そして、その直後の8月2日。三好家臣として丹波を統治していた久秀の弟・内藤宗勝(松永長頼)が、同国の国人・荻野(赤井)直正に討たれ、三好氏は丹波を失うことになりました。

11月15日、これらの失態の責任を追及する形で、三好三人衆の率いる軍勢が当主・義継の居城である飯盛山城に乗り込み、松永父子の罷免を迫りました。これを契機として、畿内は松永対三人衆の泥沼の抗争に突入していくことになります。

逸話の検証ー義輝最期の奮戦についてー

さて、この永禄の変で有名な話が、将軍・義輝の奮戦ぶりでしょう。

何本もの名刀を床に突き立てて、三好の兵を次々と切り伏せ、刃こぼれするたびに新たな刀に取り替えながら戦ったというものです。まさに「剣豪将軍」の面目躍如たる、悲壮かつ華々しい逸話です。

同時期の史料にも、義輝が薙刀や刀を振るって激しく戦ったという記述が存在します。しかしながら、「名刀を取り替えながら戦った」という内容は、軍記物語にしか出てきません。以下の史料が、時代の古いものです。

公方様御前に利剣をあまた立てられ度々とりかへ切崩させ給ふ。御勢に恐怖して近付申す者なし。(中略)三好方池田丹後守こさかしきやからにて戸の脇にかくれて御足をなきてけれはころひ給ふ上に障子を倒かけ奉り上より鑓にて突奉る。

大意

公方様は御前に剣を数多立て、度々取り替えながら敵を切り崩した。その勢いに恐怖し、近づくものはいなかった。(中略)三好方の池田丹後守は小賢しい輩で、戸の脇に隠れて公方様の足を払い、転んだ上に障子を倒しかけ、上から槍で突いた。

『足利季世記』

…というわけで、残念ながら後世の創作だろうな。

これまでも思ってたんだけどさぁ、一般的に語られてる話が否定されてばっかりだよね。久秀が悪人じゃなかったり、爆死してなかったり。今回の、義輝が名刀を取り替えながら無双した話もそうだよ。どんどんロマンが薄れていくというか…。

歴史にロマンを求める気持ちはよく分かる。でも、そういう話は結局面白おかしく創作・脚色されたものでしかないんだ。軍記・講談や小説と実際の歴史は違う。それぞれ分けて楽しめばいいと思うぞ。まぁそのうち、「こんな新しい説があるんだ!」っていう通説の否定にも快感や楽しみを見出せるようになるさ…。

そうなのかなぁ…?

チャプター03:事件の動機ー義輝はなぜ殺されたのか?ー

ここからは、事件の動機について考察していきましょう。なぜ義輝は殺されなければならなかったのか…。ここでは3つの説を紹介していきます。

説①:将軍を交代させようとした

1番メジャーなのがこの説。意のままにならない義輝を亡き者にし、他の者にすげ替えようとした、というものです。三好方はこの時点で誰を擁立しようとしていたのか、ここでも候補者が2名存在します。

候補1:足利義栄

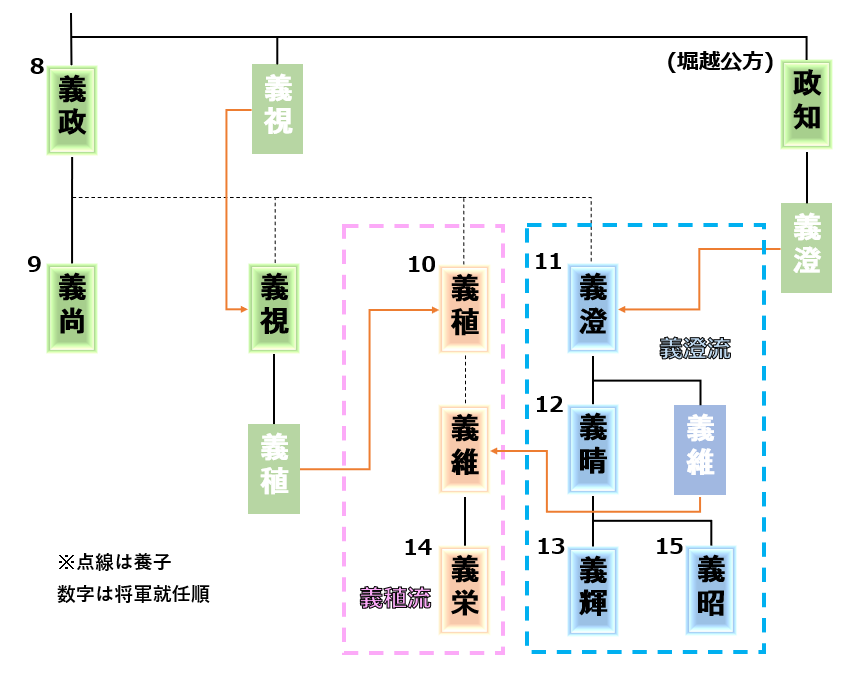

候補の1人目が、先ほどの史料にも登場した足利義栄。義輝の従兄弟にあたります。変の3年後、彼が第14代将軍に就任したわけなので、最終結果としてはここに行き着いたということになります。

義栄の父・義維(よしつな)は、かつて兄の12代将軍・義晴(義輝・義昭の父)と将軍位を巡って争った人物でした。一時は「堺公方」と呼ばれ、義晴を近江へ追い落として京都を支配していた時期もあります。

高齢に加えて病を患っていたため、子の義栄が将軍後継者になった。

この堺公方体制を有力者として支えていたのが、長慶の父・三好元長でした。しかし1532(享禄五)年、共に義維を支えていた元長の主君・細川晴元が義維を見捨てて義晴と和睦しようとしたため、元長・晴元間で対立が発生。結局元長は敗れて自害に追い込まれ、後見人を失った義維は阿波に逃亡、以降30年以上に渡って亡命生活を余儀なくされていました。そのため子である義栄も『阿州公方』と呼ばれているわけです。

これらの経緯から分かるように、三好氏が元々支持していたのは義維の家系でした。なので長慶の代になって義輝と和睦したのは、三好氏にとって大きな方針転換だったことになります。

しかし一方の義維も健在なわけですから、義稙流(義維の養父・義稙の名より)と義澄流(義晴の父・義澄の名より)、この2家系の将軍位を巡る対立の火種は残されたままでした。

三好氏の勢力が盤石だったころは問題になりませんでしたが、その力が衰え、義輝が存在感を高めていく中で、三好側にこの「2つの将軍」という状況に対処する余力がなくなった結果、義輝殺害という実力行使でもって強引な課題解決が図られた、というのが、義栄擁立説の骨子です。

もっともらしい説だね。

だけどこの説にも穴があるんだ。

候補2:足利義昭

しかし、次期将軍候補であるはずの義栄が阿波から摂津に渡海してきたのは、変から1年以上も経った1566(永禄九)年9月のこと。松永方と三好三人衆の抗争が始まっていたことを差し引いても、随分遅いという印象を受けます。

そのため、義栄は候補として考えられていなかったのではないかという主張があります。そもそも、義維が将軍位争いに敗れてから既に30年以上が経過しており、義稙流はもはや将軍継承の正当性が薄れているという見方もできるわけです。

守:ずいぶん遅くない?

ここで登場するのが第2の候補。義輝の弟・足利義昭です。彼は当時、僧侶として大和の興福寺一乗院にいました。事件を受け、同じく大和にいた松永久秀が、誓紙を出して身の安全を保証しています。

義継たちは弟(周暠)も殺してたよね?何だか温度差がある気が。

そうだな。三好氏の方針が義栄擁立だったとするならば、久秀のこの行動は明らかに矛盾している。少なくとも久秀は、義継たちとは別の思惑を持っていたんだろうな。

久秀の思惑が何だったのかについては、正直はっきりしていません。

1つ考えられるのは、幕府に対する考え方の違いです。御供衆として義輝との交渉窓口に立っていた久秀と、そうではない義継や三好三人衆、阿波三好家とはそのスタンスが異なっていたことは想像に難くありません。

彼は、安易な義稙流への回帰を良しとしなかった。「義昭を擁立しようとしていた」とまでは言い切れませんが、いざという時に備えて、義昭という選択肢を残しておきたいと考えた可能性があります。

この後表面化してくる久秀と三人衆の対立の原因が、こうした政権構想の違いだったと考えることもできるかもしれません。

また、義昭を保護した久秀と義輝襲撃に加担した久通、親子間で意見が食い違っているのも興味深い点です。

この事件についてはまだ未解明の点も多いので、今後の研究を待ちたいところです。

説➁:幕府を打倒し、自ら将軍に成り代わろうとした

この説は史料的裏付けに乏しいため、信ぴょう性があるとは言い難いのですが、とても面白い説なので紹介したいと思います。義継たちが、室町幕府そのものを打倒しようとしていたというものです。

と、倒幕?!大きく出たね…。これまでも話題に出てたけど、そもそも多くの武士は幕府の権威を尊重してたんでしょ?そんな事やろうとしたら周りの大名から袋叩きにされそうだけど…。

そうだな。わざわざ戦の大義名分を与えるようなものだ。でも、義継にはそれが出来てしまうという万能感があったのかもしれない。

義継が生まれたのは、1549(天文十八)年。養父・長慶が細川晴元や将軍父子を追い落とし、京の実権を握った、まさにその年です。この後長慶は畿内近国を次々と平らげ、天下人への階段を駆け上がっていきます。

彼は、そんな栄華を極めた三好氏の姿しか知らなかったのです。

更に、義継は十河氏から突然養子として連れてこられたという立場上、幕府内の状況などもよく分からなかったでしょう。御相伴衆として義輝の側仕えをしていた、亡き義兄・義興とは違って。

倒幕を考えていたという根拠が1つあります。

御所を襲撃した三好軍の中に、清原枝賢(しげかた)という儒学者がいました。戦力にならない儒学者をなぜ連れてきたのか?足利に成り代わって三好が天下を治める、「易姓革命」であることを宣伝するためと考えることができるのです。

易姓(えきせい)革命

中国古来の革命観で、王朝交代を説明する理論。天子の徳が衰えた場合は、天がその「命を革(あらた)めて」「別の姓を持つ有徳者に易(か)えて」治めさせるというもので、新しい王朝の成立を根拠づける伝統的政治思想となった。

旺文社『世界史事典』より

義継の決意は、その諱にも表れています。そもそも事件の直前、彼は義輝から将軍家の通字である「義」の字を拝領し「義重」と名乗っていました。しかし義輝を討った後、「義継」と名を改めたのです。

そう、「義」を「継」ぐ。

武家の棟梁の地位を自らが継承するという意思表示とも考えられます。

もしこの時、義継の近くに松永久秀がいたなら、間違いなく止めたでしょう。彼は長慶の右腕として長年苦労を分かち、共に幕臣に取り立てられた義興を支えてきました。

しかしその久秀は家督を譲り、大和に帰ってしまいました。後を継いだのは久通。当時23歳の若武者です。17歳の若き当主・義継とそれを支える久通。次世代のリーダーたちは、大きな野望に向け動き出そうとしていた…!

次世代のリーダーたちは、大きな野望に向け動き出そうとしていたのである…!

…あのー、先生?盛り上がってるところ悪いんだけどさぁ、これこそロマンでは…?

…ハッ!すまん、君の言うとおりだ。つい熱くなってしまった…。

始めに触れた通り、この説は史料による裏付けがあるわけではなく、今挙げたような傍証がある程度です。

そもそも軍勢の中には、一門の長老格として長年宗家を支えてきた三好長逸など、経験豊富な武将もいます。彼らがこんな熱に浮かされたような無謀な計画を止めないはずはないでしょう。

ということで、これを有力な説とするのは難しいです。

説③:そもそも義輝を殺すつもりはなかった

近年唱えられ始めているのがこの説です。

こ、「殺すつもりはなかった」って、一体どういうこと!?

この時の三好方の目的が、将軍殺害ではなく「御所巻(ごしょまき)」だった可能性があるんだ。

御所巻とは、幕府に対して不服のある大名が将軍の御所を軍勢で包囲し、自らの要求を押し通そうとした行為のこと。

御所を軍勢で包囲するなど傍目には謀反にしか見えませんが、あくまで「要求」のため、相手の討伐や追放を目的とした謀反とは性質を異にするものです。

過去、御所巻は度々行われてきました。有名なのが1349(貞和五)年、将軍家の執事・高師直(こうのもろなお)が、自らと敵対する将軍の実弟・足利直義(ただよし)の追放を求め、将軍・足利尊氏の屋敷を包囲したものです。

また包囲対象こそ御所ではありませんが、先ほど触れた三好三人衆の軍勢が松永父子の罷免を求めて飯盛山城に乗り込んだ行為も、似た性質を持っているといえるかもしれません。

では、この時の三好方の要求は何だったのか。一説には、自らに敵対的な将軍側近の排除だったとされています。

他には、足利義栄を登用することを要求していたという、先に挙げた説①と複合させるような説もあります。

そして、要求が何であったにせよ、義輝はそれを拒否したのでしょう。

イエズス会宣教師のルイス・フロイスが書き残した記述によれば、三好方の要求には将軍側近の排除だけでなく、義輝の妻の成敗など、義輝が到底飲めないものが含まれていました。

最終的に交渉窓口だった義輝側近の進士晴舎(しんじはるいえ)が自害したことで、それを手切れとみなした三好方が攻撃を開始したとされています。

「殺すつもりはなかった」って話だけど、無理な要求を突き付けていたり、最悪殺すことも覚悟の上だったのかな?

それどころか、やっぱり最初から義輝を討つつもりで、御所巻はカモフラージュだったという説も出されているな。

何だか訳が分からなくなってきたぁ…。

出されて日が浅い説ということもあって、歴史家の間でも見解がかなり分かれている。現時点で結論を出すのは難しいだろうな。

注)信長の野望シリーズの最新作(2025年現在)である『信長の野望・新生』では、御所巻がエスカレートして戦闘に発展したというこの説を採用しているようです。新説採用にビックリ。

おわりに

事件の解説は以上になります。

従来は「剣豪将軍・足利義輝が、梟雄・松永久秀に暗殺された」くらいのイメージだった永禄の変ですが、動機として様々な説が出てくるなど、随分様変わりしていることが分かっていただけたかと思います。

まだまだ未解明の部分も多いので、例えば10年後には全く新しい説が提唱されているかもしれません。今後も要チェックといえるでしょう。

それじゃあ、今回の講義はここまでだ。

ありがとうございました!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

- 山田康弘編『戦国期足利将軍研究の最前線』(山川出版社、2020年)

- 天野忠幸『松永久秀と下剋上』(平凡社、2018年)

- 木下昌規編『足利義輝』(戎光祥出版、2018年)